Le châtaignier, un arbre aux multiples bienfaits

Explorer les archives des XVIIIème et XIXème siècles procure bien des surprises En voici quelques-unes concernant des évènements ou des personnalités plus ou moins connues.

La fréquentation des textes anciens du XVIIIème siècle ou de l’époque Sarde nous fait souvent croiser le châtaigner et son fruit merveilleux. A une époque où la culture de la pomme de terre s’installe lentement, la châtaigne reste encore indispensable à la subsistance du petit peuple. Mais ce n’était pas la seule ressource qu’apportait la castanéiculture, le châtaigner étant aussi précieux pour son bois et même pour son écorce dont on tirait du tanin. Ainsi, à l’époque de Jean-Jacques Rousseau, de belles forêts de châtaigniers couvraient les pentes des collines de l’Albanais et de toute la Savoie. «Le châtaignier» écrit en 1807 le préfet De Verneilh «cet arbre précieux qui nourrit et chauffe l’homme en même temps qu’il lui est d’un si grand secours pour la charpente et la menuiserie, réussit très-bien dans les vallées inférieures ; plusieurs collines en sont couvertes dans les arrondissements de Chambéry et d’Annecy».

[[{"fid":"36890","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":412,"width":287,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Page de titre de l’ouvrage du préfet De Verneilh.

On sait qu’il faut huit à dix ans pour qu’un châtaignier produise ses premiers fruits, que l’arbre atteint sa taille définitive (25 à 30 mètres) au bout de cinquante ans et qu’il peut vivre plusieurs siècles. Lorsque le préfet rédige son livre sur le département du Mont-Blanc (nom porté par la Savoie à l’époque) il décrit une châtaigneraie qui existe depuis longtemps. La mappe sarde, œuvre du roi de Piémont-Sardaigne en 1730 permet d’avoir une idée assez précise de cette culture pour les paroisses d’Albens et de La Biolle. Le châtaignier se rencontre sur tous les types de parcelles, des plus difficiles (terre en montagne, rocher en montagne avec châtaignes, terre inculte avec châtaigniers, broussailles avec châtaigniers) aux plus faciles (bois et châtaignier, champ et châtaignier, teppe et châtaignier). Certaines parcelles sont même indiquées comme véritables châtaigneraies. Présent sur 80 hectares à Albens pour seulement 20 hectares à La Biolle, l’arbre sert parfois à nommer un lieu-dit comme «le raclo des châtagnieray» ou de façon plus explicite «la châtagneray». Implantée au flanc des côteaux bordant le val de l’albanais, entre 400 et 700 mètres d’altitude, cette châtaigneraie constituait alors un véritable étage arboricole nutritif. Il est exploité par les catégories sociales les plus diverses parmi lesquelles émergent sur la paroisse d’Albens «Les Rdes Dames de la Visitation de Rumilly». Avec 13 hectares, cet ordre religieux possède ici près de 20% de la châtaigneraie. Une ressource essentielle quand il faut nourrir, en période de disette, une proportion importante d’indigents. On la retrouve mentionnée en 1776 dans le livre de comptes du curé d’Albens Pierre Célestin Cochet qui reçoit «cinq quarts de châtaignes» soit environ cent litres qu’un paroissien lui apporte au titre de la dîme. Ce fruit était facilement conservé tout l’hiver de la manière la plus simple. A l’automne, au moment de la récolte, on choisissait un coin abrité de la châtaigneraie pour entasser les fruits avec leurs bogues au pied des arbres. Bien recouverte d’un tas de feuilles, les châtaignes étaient récupérées au fur et à mesure des besoins. Comme l’écrit en 1807 le préfet De Verneilh «la châtaigne est d’une grande ressource pour la nourriture des habitants de la campagne, dans les territoires de Rumilly, d’Alby, de La Biolle, d’Aix, de Chambéry…». Quelques années plus tard, ce sont les auteurs de «La maison rustique», un manuel complet d’agriculture, d’économie rurale et domestique qui précisent «La châtaigne est une nourriture saine pour les hommes et pour le bétail. Ce fruit se mange bouilli, rôti, à l’eau et au lait. Lorsqu’il est séché au four, on peut le conserver plusieurs années ; réduit en poudre, il fait de la bouillie, des gâteaux, et tient lieu de pain ; on en fait aussi des boissons fermentées».

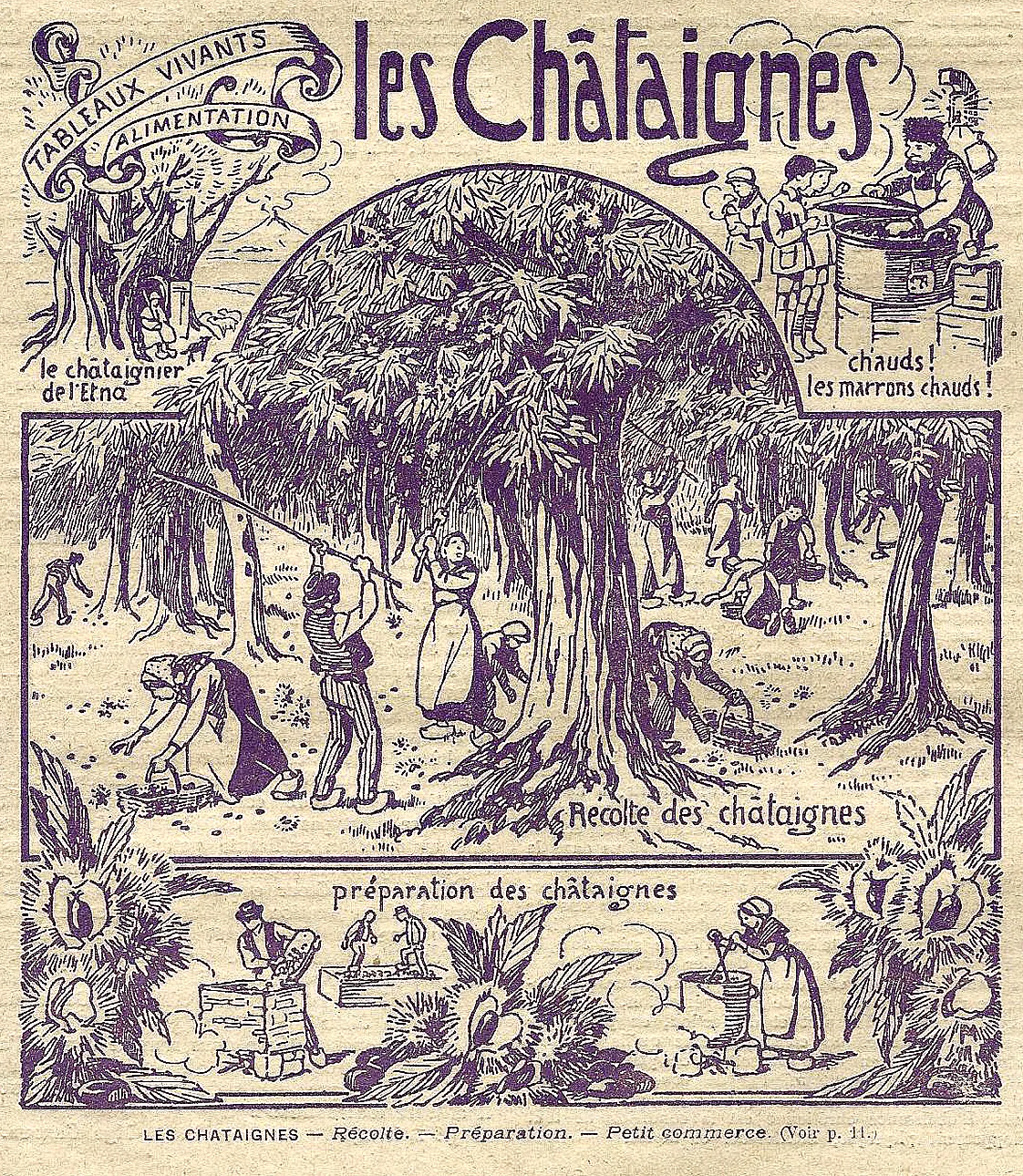

[[{"fid":"36891","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":412,"width":335,"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

La châtaigne se protège.

En dehors des fruits qu’il donne en abondance, le châtaignier est aussi apprécié pour toutes les ressources qu’offrent son bois et son écorce. A cause de sa propriété à résister à l’humidité, on le retrouve dans les charpentes, les meubles mais aussi pour les clôtures. «La maison rustique» nous apprend que sa cendre est alors utilisée «pour le chaulage des blés, et pour jeter sur les prairies». Aussi n’est-il pas surprenant de trouver dans les archives des affaires d’abattage illégaux de châtaigniers et de vol. En 1826, le sergent royal de La Biolle rapporte, dans une lettre, la plainte d’un propriétaire de parcelles plantées en châtaigniers contre son voisin qui «s’est permis par voyes de faits des plus répréhensibles, de couper par le pied et d’enlever un gros châtaignier d’environ cinq pieds de tour et de bon produit…de couper de la même manière et d’enlever un autre châtaignier de la même grosseur…». Une affaire semblable est examinée en 1844 par le «tribunal de préfecture de la province de Genevois» pour une coupe illégale de cinq chênes et deux châtaigniers effectuée sur la parcelle «n°1148 de la mappe, lieu-dit aux ouches».

[[{"fid":"36892","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":412,"width":358,"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]

Les châtaignes (couverture d’une revue, 1924).

Une ressource d’autant plus précieuse que le bois et l’écorce de châtaignier vont avoir un dernier usage qui prendra de l’importance au long du XIXème siècle, fournir de l’acide gallique pour le tannage des peaux. Vers 1810, un industriel lyonnais découvre l’on peut remplacer les noix des galles de chênes par du châtaignier pour produire l’acide gallique. Les nombreux châtaigniers de l’Albanais deviennent une ressource pour les moulins à tan. Découpé en bûchettes, le bois passe dans des broyeurs mécaniques pour extraire ensuite le tanin. On sait qu’une usine de production d’acide gallique fonctionne, dès 1870, au bord de la Néphaz à Rumilly. Elle est alors capable d’extraire du bois et des écorces près de 250 tonnes de tanin.

Cette activité survivra jusqu’au milieu du XXème siècle puis connaîtra le même déclin que la châtaigneraie décrite dès 1871 par Pierre Tochon dans son Histoire de l’agriculture en Savoie «ces magnifiques plantations quatre ou cinq fois séculaires disparaissent peu à peu pour étendre le domaine des cultures…si l’on continue, dans moins d’un siècle il ne restera plus de représentants de ces arbres fruitiers».

Perdus au milieu des bois de l’Albanais, les châtaigniers se sont mués aujourd’hui en archives vivantes de ce lointain passé.