Une faïencerie au XVIIIe siècle : La Forest à Saint-Ours

Explorer les archives des XVIIIème et XIXème siècles procure bien des surprises En voici quelques-unes concernant des évènements ou des personnalités plus ou moins connues.

Conservée aux Archives départementales de Savoie, une délibération du Conseil de Saint-Ours nous apprends qu’en 1788, le sieur Bouchard présente une requête à l’Intendant général afin «d’obtenir un chemin pour l’exploitation de sa fabrique de faïence, sise à Saint-Ours». Comment se fait-il que cette fabrique établie depuis 1730 sur la paroisse, ne dispose toujours pas d’un chemin ? En effet, cela fait près de 60 ans que cette faïencerie, créée par un bourgeois chambérien, est active au lieu-dit la Forest sous la conduite de Noël Bouchard. Ce dernier, originaire de Monetier dans le Briançonnais, est venu, avec son père Jacques, s’établir à Chambéry où ils tenaient un magasin de fer et de quincaillerie. Ils vont acquérir une certaine aisance. En général, écrit dans «La Savoie au 18ème siècle» l’historien Jean Nicolas «les plus grosses fortunes roturières concernent les familles d’avocats, de médecins, de rentiers» mais, ajoute-t-il «exceptionnellement, quelques commerçants se plaçaient eux aussi à un rang éminent en doublant leur position marchande d’un solide statut de propriétaires… comme les Chambériens Dupuy, mercier, Fortis, drapier, Bouchard, quincailler». Une belle fortune lorsque l’on sait que l’héritage de Bouchard approchait les 100 000 livres et qu’il déclarait en 1730 vouloir investir la somme de 80 000 livres dans son projet de faïencerie à la Forest. C’est dans ce hameau à quelques lieux de Chambéry que Noël Bouchard va acheter une maison forte, possession d’une ancienne famille noble de Savoie, les «de la Forest». Avec les terres alentours, la possibilité d’avoir du bois, le site va permettre la création d’une des plus belles entreprises industrielles du XVIIIème siècle savoyard.

[[{"fid":"37415","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":412,"width":671,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Plan publié par le comte De Loche en 1880. (B grande cour ; E ateliers des ouvriers ; G pièce du four ; H chambre à terre ; M pièce du petit four pour l’émail ; P magasin de faïences) - pour le reste voir : «Histoire des communes savoyardes T II, p.109.

Noël Bouchard va tirer parti de la politique de modernisation voulue par le nouveau roi de Piémont Sardaigne Victor- Amédée II (Royales constitutions, cadastre sarde de 1728). Dans un placet adressé au roi en 1730, il met ainsi en avant l’importance économique de sa faïencerie «laquelle ne peut être que d’un très-grand avantage au public de vos Etats de Savoye, où il n’y a jamais de semblable fabrique, et dont il sort des sommes considérables chaque année pour faire venir ces sortes de vaisselle des païs étrangers». En retour, grâces et privilèges sont respectueusement réclamés. Par lettres patentes en date du 23 janvier 1730, le roi lui accorde le monopole de vente, l’exemption de nombreux impôts, ainsi que des facilités pour l’achat du sel et du plomb nécessaires au vernissage des faïences.

Noël Bouchard est donc à l’abri de la concurrence étrangère sur le marché savoyard, plus particulièrement de celle des fabriques de Nevers et de ses onze faïenceries produisant alors des modèles fort prisés. Et en 1743, un arrêté du roi de France, limitant le nombre des faïenceries nivernaises au motif de surproduction, allait profiter à l’entreprise savoyarde. Beaucoup d’ouvriers allaient se trouver sans emploi et c’est dans ce contexte que Noël Bouchard put attirer à la Forest deux d’entre eux, Mogéry et Mietaz. Le consul Charles Fortis les nomme dans l’acte qu’il dresse le 3 octobre 1730 lors de sa visite de contrôle à la faïencerie «nous avons vu faire la manipulation du plomb et estaing et du sel… que nous avons vu peser et porter le tout dans le fourneau où se cuit la faïence et vu mettre le feu audit fourneau et lesquelles matières ont été travaillées par honorable Antoine fils à feu Victor Mogery, natif de Nevers… et honorable Pierre fils à feu François Mietaz du même lieu, tous deux ouvriers en chefs et seuls employés à la ditte manipulation et cuite de fayence». D’autres ouvriers en faïence viendront par la suite compléter les effectifs. Au décès de la femme du patron, ils seront près de dix ouvriers à produire de belles pièces. Durant plus de 35 ans (Noël Bouchard décède en 1766), la faïencerie va consommer d’importantes quantités de matières premières. On sait que la terre provenait de Cusy et le sable de Moye, nécessitant de couteux transports. Le sel, le plomb et l’étain nécessaires à la réalisation des décors bénéficiaient du privilège accordé par les lettres-patentes de 1730, renouvelé en 1749 pour une durée de quinze ans.

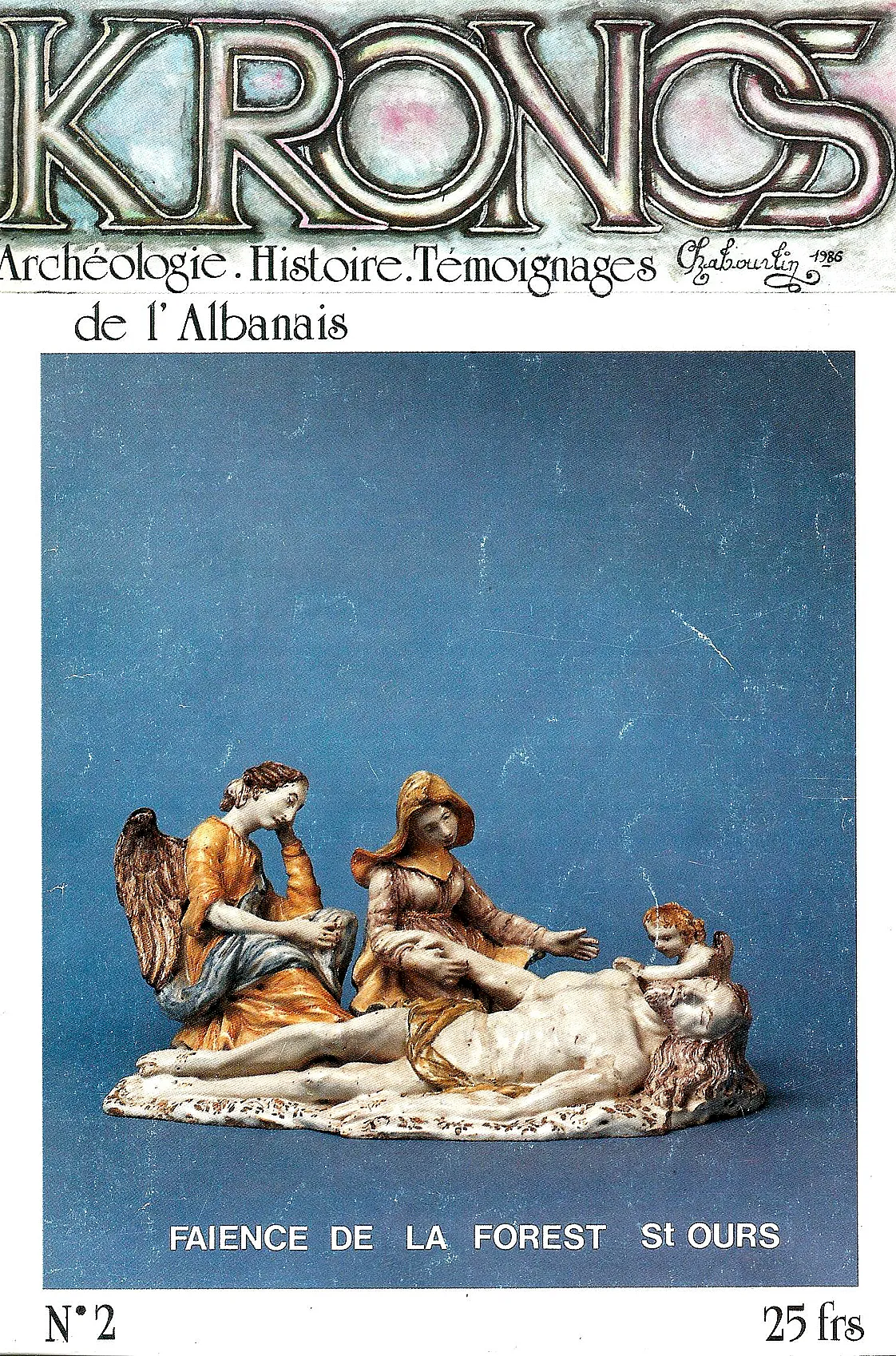

Pas de style particulier pour la Forest, la faïencerie imitant des oeuvres de diverses provenances, Nevers, Moustiers, Lille et Marseille. Il y eut même des essais de porcelaines de Chine. Si la plus grande partie de la production se composait d’objets usuels tels les plats et assiettes, coquetiers et rafraîchissoirs, soupières et bols à bouillon, les ouvriers/artistes furent capables de créer des pièces plus spécialisées comme carreaux et hauts de poêle, pots de pharmacie ou vases à anses torsadées. Ils se lancèrent même dans la réalisation de statues et de décors en ronde-bosse.

[[{"fid":"37416","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":412,"width":272,"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

Une mention spéciale doit être réservée à la «Descente de croix», réalisée vers 1740 et qui fut longtemps conservée dans l’église de Saint-Ours. Cette belle réalisation a fait la couverture du n°2 de la revue Kronos. Le comte De Loche dans sa «Notice sur la fabrique de faïence de La Forest» publié en 1880 livre à son sujet l’analyse suivante «Ce sujet, qui est dans les dimensions de quarante centimètres sur vingt environ, laisse beaucoup à désirer au point de vue de l’art : les personnages sont mal modelés et hors de proportion ; mais les couleurs sont vives, l’émail bon, et l’on retrouve dans l’ensemble de la composition un peu de cette naïveté qui distingue les tableaux de Giotto et Pérugin». Les auteurs du remarquable ouvrage «Les faïences - Savoie, Lyonnais, Dauphiné» portent sur la pièce un regard différent «Pathétique mais sobre, cette oeuvre magistrale s’inscrit encore dans la tradition nivernaise. Elle s’en écarte néanmoins par une polychromie plus affirmée et par une recherche du détail – en particulier dans l’anatomie- rarement atteinte dans les oeuvres nivernaises». Aujourd’hui, de très nombreuses faïences de la Forest sont présentes dans les musées régionaux comme le musée Faure d’Aix-les-Bains ou celui du château d’Annecy où vous pourrez admirer leurs magnifiques décors.

A la mort de Noël Bouchard, la faïencerie est reprise par son fils mais bien vite les difficultés s’amoncellent entrainant à la fin du siècle son déclin total. Pour connaître mieux les conditions de sa disparition vous pouvez vous reporter à l’article publié dans le second numéro de la revue Kronos, article accessible en ligne sur le site www.kronos-albanais.org.